Путешествие по «стране будущего» — это новый совместный проект «Чита.Ру» и кандидата исторических наук, журналиста, краеведа и общественного деятеля Александра Баринова, статьи проекта выходят ежемесячно. Название проекта было взято у совершившего путешествие по Дальнему Востоку, Забайкалью и Сибири знаменитого норвежского путешественника Фритьофа Нансена, который в 1915 году издал книгу, названную им «Путешествие в страну будущего». Забайкальский край, понятно, серьезно изменился за прошедшее время, но в чем-то и сегодня остается «страной будущего». Некоторые путешественники были кратки. Другие — наоборот, обо всём увиденном они рассказывали так подробно и интересно, что о них рассказы будут отдельными.

Как известно, из числа русских офицеров вышло много видных, а порой и выдающихся представителей отечественной культуры, достаточно вспомнить Льва Толстого, Михаила Лермонтова и Дениса Давыдова. Интересно, что были и другие типы офицеров в императорской армии — грубые, наглые, оказавшиеся в армии в силу обстоятельств и не любившие службу. Первые и вторые были своего рода антагонистами. Эти два полюса особенно четко проявлялись в годы военных испытаний, выпадавших на долю нашего Отечества. Одним из таких испытаний стала Русско-японская война 1904–1905 годов.

Люди, оставившие свои воспоминания и о той войне, и о поездке в Маньчжурию по Транссибу, были разными и по званиям, и по возрасту, и по социальному положению, но объединяло их то, что все они были отважными воинами и образованными людьми, желавшими поделиться с современниками и потомками тем, чему стали свидетелями. Те, о ком пойдет речь, были представителями аристократической элиты России. Все они окончили самое элитное военное учебное заведение, выпускники которого службу начинали обязательно в лейб-гвардии, называвшееся Пажеским корпусом.

Военный интеллектуал и монархист

Среди тех, кем можно гордиться и сегодня, был генерал-майор, настоящий герой, военный публицист и писатель Константин Иванович Дружинин (1863–1914), чье имя по идеологическим мотивам было надолго вычеркнуто из нашей истории.

Выпускник элитного Пажеского корпуса и Николаевской академии Генерального штаба, он служил и в гвардейской артиллерии, и в кавалерии, и преподавал в академии, в которой написал монографию «Очерки из истории кавалерии» (1899 г.). А за книгу «Исследование стратегической деятельности германской кавалерии в кампанию 1870 года», в которой речь шла о Германо-французской войне, он был удостоен премии генерала Леера (Генрих Антонович Леер был видным русским военным теоретиком XIX века. — Прим. авт.).

Но теорию надо было подкреплять практикой, и в 1900–1902 годах полковник Дружинин служил начальником штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. Осенью 1902 года его из-за конфликта с вышестоящим начальством заставили со ссылкой на состояние здоровья подать в отставку. И он стал железнодорожником.

Вплоть до начала Русско-японской войны Константин Иванович служил в управлении Петербургско-Варшавской железной дороги. Но когда началась война, остаться в стороне не мог и снова надел военную форму. С кавалеристами Приморского драгунского полка прошел бои при Тунсинпу, Тасагоу, Ляояне, Бенсиху и Мкдене. У деревни Янситунь был кантужен, но часть свою не покинул. Был награжден несколькими орденами и золотым оружием «За храбрость».

В 1909 году Константин Иванович издал в Петербурге книгу «Воспоминания о Русско-японской войне 1904–1905 участника-добровольца», в первой главе которой он рассказал и о том, как добирался на фронт по Транссибирской магистрали.

«Министерство путей сообщения также оказало мне всякое содействие по отправлению на Д. Восток, — вспоминал он. — Мне выдали даровой билет 1-го класса до Порт-Артура с такими словами: "Вы наш служащий, и, хотя получите прогоны от военного ведомства, мы должны сами вас доставить на театр военных действий". 3 марта в Москве я сел в скорый поезд и вплоть до самого Иркутска ехал на войну с такими же удобствами, как ездил в Париж в норд-экспрессе».

Поначалу их в вагоне было только двое — его попутчиком стал генерал-лейтенант Генерального штаба, уверенный, что это он главная персона, которой выделен этот дом на колесах. Константин Иванович его не разубеждал.

«Подъезжая к Иркутску (там тогда находилось и управление Забайкальской железной дороги. — Прим. авт.), — вспоминал с улыбкой Дружинин, — генерал начал более входить в роль особы и послал приказание полковнику Генерального штаба, заведовавшему передвижением войск, о предоставлении ему в дальнейшем пути отдельного вагона с особым фонарем (стеклянная веранда), из которого, говорил мне генерал, так удобно любоваться видами Забайкальской дороги. Увы, полковник не только не исполнил приказания, но даже не потрудился выехать навстречу, и генерал был вынужден сам ехать в его управление, находившееся далеко от вокзала, на другом берегу реки».

Вагон им выделили, но ехать пришлось уже в компании с офицерами, теми, что оставляли не лучшие воспоминания от общения с ними: «За Байкалом мы ехали уже гораздо тише, со скоростью воинских поездов, вне всякого расписания вследствие забитости станций… Набравшиеся в вагон офицеры держали себя довольно неприлично и в особенности грязно, так что делалось противно входить в уборные, должно быть они считали, что надо было в виде подготовки к военным действиям держать себя понахальнее и погрязнее. Однако воодушевления они выказывали немного».

Потомок запорожцев в рядах забайкальских казаков

Андрей Валерьянович Квитка (1849–1932) был потомком известного на Украине казачьего рода. Он также окончил Пажеский корпус и служил в гвардии. Отличился кавалерист Квитка во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, когда русские войска освободили от турецкого ига Болгарию. Подполковник тогда был награжден боевым орденом и за сражение под Плевной — будучи раненым, он не покинул поля боя — Золотым георгиевским оружием.

После войны, отслужив шесть лет, по не совсем понятным причинам ушел в отставку и до 1904 года «наслаждался мирной жизнью». Одно из его имений находилось в Крыму, но и там ему зимой было холодно, а потому большую часть зимнего времени Андрей Валерьянович проводил в Италии и Южной Франции. Но, как только пришло известие о том, что Япония напала на Россию, 55-летний подполковник вернулся на родину и отправился на фронт, в качестве войскового старшины 2-го Нерчинского казачьего полка.

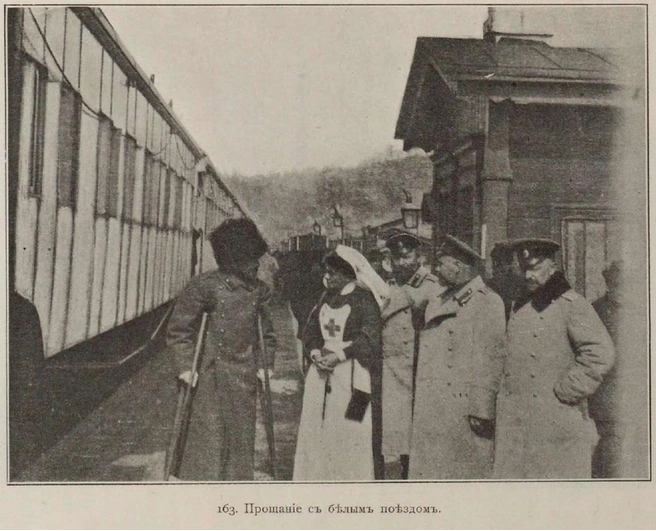

Около года провел Андрей Квитка на войне. Андрея Валерьяновича увезли с той войны в санитарном поезде, он серьезно заболел. В августе 1905-го полковник (это звание он получил в январе того же года) Квитка повторно и уже окончательно вышел в отставку.

Не лишенный литературных способностей, о своем путешествии на эту войну и боях с японцами он написал книгу «Дневник Забайкальского казачьего офицера. Русско-японская война 1904–1905 гг.», которая была издана в 1908 году. Есть в «Дневнике» и рассказ о поездке по Транссибирской магистрали.

В дорогу он отправился из Москвы 12 апреля 1904 года.

«Чтобы распределить, какую часть багажа я мог поместить в своем купе и что должен был сдать в багажный вагон, я приехал на вокзал за два часа до отхода поезда, и времени оказалось у меня не слишком много, — писал Андрей Валерьянович. — От Москвы до Иркутска перевозка багажа стоила 5 рублей за пуд, и несмотря на то что в купе поместилось довольно много вещей, пришлось доплатить свыше 100 рублей. Если бы я мог предвидеть, что большая часть этих вещей пропадет и я никогда их не увижу, то, конечно, не затратил бы на них столько денег на покупку и за провоз».

О том, что и воевать он предпочитал «с комфортом», говорит и тот факт, что на войну он захватил не только приличное количество багажа, но и своего личного итальянского повара Пепино.

Через 10 дней они были уже за Байкалом.

«22 апреля. Совсем тепло — окна в вагонах пооткрывались, и мы вдыхали с наслаждением чудный, живительный воздух Сибири, — записывал Квитка. — Та часть Забайкалья, по которой идет железная дорога, почти вся гориста; дорога вьется по живописным долинам, вдоль быстро текущих рек, обсаженных ольхой или вербами. Самые большие и красивые реки — Селенга и Хилок. Сплошные леса сменялись перелесками, отдельными группами и одиночными деревьями. Трудно поверить, что едешь по дикому Забайкалью, не среди парков культурной Европы.

23 апреля. Стало заметно прохладнее, когда миновали туннель на Яблоновом хребте. Буфетные станции редки, а ещё реже попадали мы на них в часы завтрака и обеда. Проголодавшиеся пассажиры соскакивали с поезда до остановки и бежали наперегонки, чтобы захватить место у стола. Опоздавшие ждали очереди, толпились у буфета за водкой и закуской; некоторые забирались на кухню, сами хватали тарелки с кушаньями и уносили в столовую или ели тут же».

В Чите, где офицеры, получившие назначение в части Забайкальского казачьего войска, часто оставались на несколько дней, чтобы представиться военному губернатору и наказному атаману ЗКВ, Квитка останавливаться не стал, а со своим товарищем по Пажескому корпусу генерал-лейтенантом Фёдором Келлером поехал прямо в Харбин.

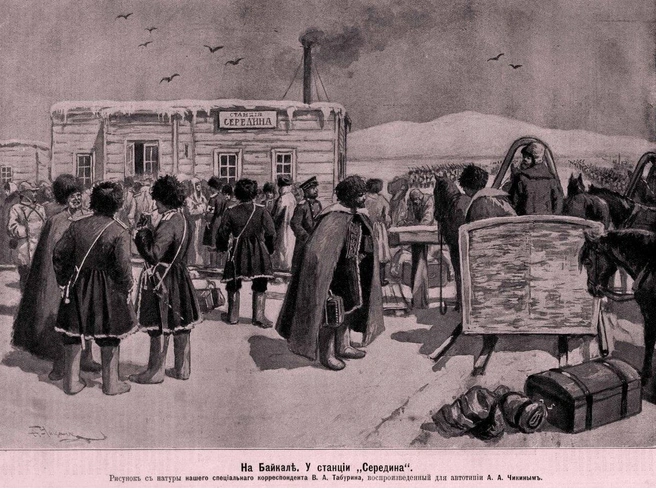

Природа вокруг Кайдаловской (Маньчжурской) ветки ему не понравилась: «24 апреля. Сильный, холодный ветер. Местность непривлекательная — тянутся ряды голых холмов без признаков растительности. На равнине сквозь прошлогоднюю траву проглядывали яркоокрашенные крокусы. Буряты скакали на резвых конях за выделенным из табуна «маштачком» и ловким движением набрасывали на него аркан; это в Забайкалье называется уключанием. На станции Оловянной буряты привели для продажи забайкальских и монгольских лошадей. Они очень малорослы, но с крепкими спинами, почками и ногами. Пользуясь спросом, продавцы запрашивали от семидесяти пяти до трех сотен рублей за лошадь, тогда как в обыкновенное время красная цена была бы им от тридцати до ста рублей.

25 апреля. В два часа ночи прибыли на станцию Манчжурия и стояли там до четырёх часов дня. Страшный ветер, настоящий ураган нёс тучи песку. Здесь опять меняли вагоны. От станции Манчжурия начиналась Китайско-восточная железная дорога, имевшая главное управление в Харбине».

Из пажей в… вольноопределяющиеся

Одним из юных добровольцев, отправившихся воевать с японцами, был учащийся Пажеского корпуса Николай Владимирович Воронович (1887–1967). В 1904 году ему еще не было и 18 лет.

На фронте он стал писать о том, чему свидетелем становился лично. Озаглавив несколько своих корреспонденций «С театра военных действий» он отправил их в редакцию газеты «Русское слово». И все они без сокращений и изменений были напечатаны. Так на полях Маньчжурии родился военный журналист. К слову, он был награжден Георгиевским крестом.

Впервые еще в 1935 году он опубликовал небольшую книжицу воспоминаний о той войне, названную «Черный год». Она почти целиком вошла в изданную в 1952 году в Нью-Йорке уже большую книгу воспоминаний. В ней он подробно рассказывал о происходивших тогда событиях.

«Еще в начале 1904 года, — вспоминал бывший паж, — тотчас после объявления Русско-японской войны, я решил во что бы то ни стало принять участие в этой войне. Но так как все мои попытки поступить в одну из частей действующей армии кончились неудачей, то в декабре месяце, воспользовавшись рождественскими каникулами, я самовольно отлучился из Пажеского корпуса и, имея на руках заблаговременно припасенное свидетельство об успешном окончании шести средних классов, которое давало права вольноопределяющегося 1-го разряда, определился канониром (рядовым) в предназначенную к отправлению в действующую армию 16-ю артиллерийскую бригаду.

Корпусное начальство узнало об этом слишком поздно: я принял присягу, числился в списках мобилизованной части, и вернуть меня на школьную скамью без нарушения военных законов было уже невозможно.

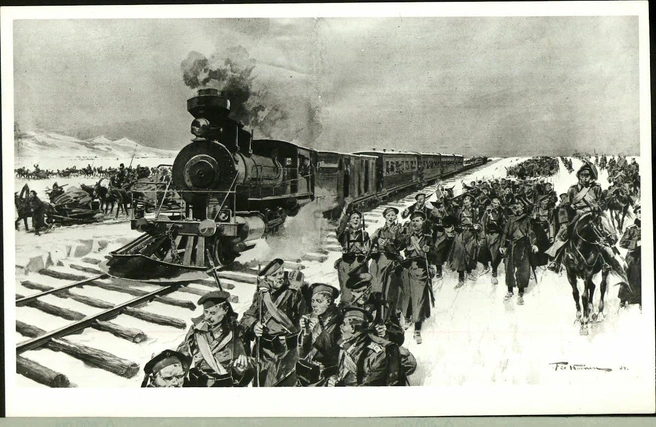

К концу 1904 года Сибирская, Забайкальская и Вост.-Китайская дороги, несмотря на одну колею, могли пропускать до 16 пар поездов в сутки, следовательно перевозить ежедневно целую дивизию. А на самом деле в Харбин прибывало всего 4 эшелона в сутки, то есть не более одного полка. В результате — перевозка 4 корпусов, начавшаяся в декабре 1904 года, закончилась лишь в июне 1905 года и к началу мукденского боя ни один из мобилизованных осенью 1904 года корпусов не прибыл в действующую армию».

Мукденское сражение, которое было проиграно, происходило с 20 февраля по 10 марта 1905 года. Его эшелон в это время приближался к Чите. Погода тогда тоже не баловала.

«Эшелон наш, — писал Николай Владимирович, — продвигался с большим опоздание, простаивая на некоторых станциях и разъездах по 5–6 часов. Стояли сильные морозы. Как в офицерском вагоне, так и в солдатских теплушках было холодно и ощущался недостаток в дровах».

В дороге людям, едущим на войну, требовалось не только тепло и продовольствие, но и… новости с театра военных действий.

«На каждой большой станции, — вспоминал вольноопределяющийся Николай Воронович, — мы бросались к книжному киоску и покупали свежие газеты, впиваясь глазами в телеграммы главнокомандующего. Но из этих телеграмм трудно было выяснить действительное положение на фронте. В них говорилось об отдельных маловажных эпизодах: о геройском подвиге какой-либо охотничьей команды, о лихом отражении японской атаки на какую-то сопку или о пленении одного японского офицера».

Как и на многих, самое яркое впечатление на него произвело священное море.

«Никогда не забуду того впечатления, которое произвел на меня Байкал, — вспоминал Николай Владимирович. — Поезд наш тихо шел по самому берегу скованного льдом «священного моря», противолежащий берег которого, окаймленный высокими горами, казался таким близким, а на самом деле находился от нас в 80–90 верстах. Жуткая, дикая красота, мертвое и в то же время прекрасное царство. И среди этой скованной льдом пустыни — извивающаяся по крутому обрыву бесконечная пара рельс, скрывающаяся на каждой версте в прорезанных сквозь грандиозные скалы туннелях. К вечеру мы прибыли на восточный берег Байкала, на станцию Мысовую, откуда начинается Забайкальская дорога».

Забайкалье после равнин Сибири тоже произвело большое впечатление: «Через день мы поднялись по красивой петле на перевал Яблонового хребта и поезд наш вошел в длинный туннель, на западном портале которого было написано «к Великому океану», а на восточном — «к Атлантическому океану». Спустившись с Яблонового хребта, мы стали приближаться к границам Китая. В Чите мы узнали из газет об оставлении Мукдена».

С живыми участниками того сражения они встретились уже в Китае: «На станции Манджурия (так у него прописана Маньчжурия. — Прим. авт.) нам встретились санитарные поезда, перевозившие раненых из-под Мукдена. Легко раненые выходили на площадки вагонов, их тотчас окружали наши солдаты, расспрашивая о подробностях боя.

Большинство этих раненых были совершенно деморализованы и утверждали, что армия погибла, вся артиллерия оставлена японцам, Куропаткин застрелился, а остатки разбитых полков бегут к Харбину (всё это было неправдой. — Прим. авт.)».

Именно тогда он и решил писать о том, чему был реальным свидетелем.

***

Судьба их после войны с японцами сложилась по-разному.

Константин Иванович Дружинин почти два года (с сентября 1906-го по июнь 1908 года) служил начальником штаба Уральского казачьего войска, получив в 1907 году звание генерал-майора. Потом снова стал гражданским человеком. Был активным членом монархического Союза Михаила Архангела. С начала Первой мировой войны генерал-майор Дружинин снова на фронте. Он, командуя бригадой, погиб в августе 1914 года в бою у села Тиргартен в Восточной Пруссии.

Андрей Валерьянович Квитка в силу возраста ни в Первой мировой, ни в Гражданской войнах участия уже не принимал. В ноябре 1920 года его семья приняла решение уехать из Крыма в эмиграцию. И ещё более десятка лет он с супругой прожил в Италии.

Николая Владимировича Вороновича по возвращению с войны по личному приказу императора Николая II восстановили в Пажеском корпусе, который он окончил с отличием. Служил в гвардейских частях. Участвовал в боях Первой мировой войны. Был контужен и ранен. В Гражданскую войну стал… «зеленым». В 1919–1920 годах участвовал в боях с частями белой Добровольческой армии. Когда же красные разгромили деникинцев, он не стал встречать победителей, а в октябре 1920 года через Грузию, где у власти в то время были меньшевики, отправился в Европу. Первоначально зарабатывал на жизнь физическим трудом на лесозаготовках. Но вскоре и тут пригодились журналистские навыки. Жил в эмиграции в Чехословакии и во Франции, печатался в эмигрантских журналах. С начала 1950-х годов Николай Владимирович Воронович перебрался в США, где много лет сотрудничал с нью-йоркской газетой «Новое русское слово».